Häufig gestellte Fragen

( aus „Gemeinwohl-Ökonomie“ CF )

Welchen Anreiz hat ein Unternehmen,

schon heute die Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen?

Die über 200 Pionier-Unternehmen, welche die Bilanz bis Ende 2014 erstellt haben, geben folgende Motive für ihr Engagement an:

1. Sinn.

2. Sie erleben die Matrix als vollwertiges Organisations-entwicklungs-instrument, das einen 360-Grad-Blick auf sämtliche, nicht nur die ethischen unternehmerischen Aktivitäten ermöglicht.

3. Die Pionier-Unternehmen bilden eine Kooperationsplattform, über die sie sich gegenseitig helfen und miteinander lernen.

4. Sie ziehen ethische MitarbeiterInnen an: Bei einer Pionier-Bank verdoppelte sich die Zahl der Blind-Bewerbungen schlagartig bei Bekanntgabe der Gemeinwohl-Bilanz.

5. Sie ziehen ethisch orientierte KundInnen an.

6. Schon jetzt beginnen erste Förderungen durch öffentliche Stellen bis hin zu Landesregierungen und voraussichtlich bald ersten Nationalstaaten. In Österreich fördern vier Landesregierungen (Wien, Steiermark, Salzburg und Vorarlberg) die Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz; in Weiz, Graz und Mannheim laden die Stadtverwaltungen die kommunalen Betriebe ein, die Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen; und in Chile ist eine Förderung auf Staatsebene in Vorbereitung.

7. Am Tag der »ethischen Schubumkehr« auf den Märkten infolge der Umpolung des Anreizrahmens werden die gegenwärtigen Wettbewerbsnachteile aufgrund ethischen Verhaltens zu Vorteilen – wer frühzeitig mit an Bord ist, erzielt dann den »first mover advantage«.

Welcher ist der Mehrwert der Gemeinwohl-Bilanz

gegenüber anderen CSR-Standards?

Wie im Buch beschrieben versteht sich die Gemeinwohl-Bilanz als erstes CSR-Instrument der zweiten Generation, das sich von der ersten Generation durch Wirksamkeit unterscheidet. Weil sie

1. rechtsverbindlich,

2. messbar,

3. vergleichbar ist und

4. zu unterschiedlicher rechtlicher Behandlung führt. Die schönsten Nachhaltigkeitsberichte und besten Ethik-Performances nützen wenig und manchmal gar nichts, wenn jene, die sich unethisch verhalten, billiger anbieten können und preislich im Vorteil bleiben. Die Gemeinwohl-Bilanz ist eingebettet in ein alternatives wirtschaftspolitisches Modell, sie ist ein ganzheitlich-systemischer Ansatz.

5. ist die Gemeinwohl-Bilanz

überschaubar gehalten und dadurch für alle verständlich,

6. verbindlich öffentlich und wird

7. extern auditiert – von einer AuditorIn, die sich das Bilanzunternehmen nicht selbst aussuchen kann. Ein Zweitaudit stellt das Ergebnis auf eine solidere Grundlage.

Wer überprüft das Gemeinwohl-Verhalten der Unternehmen?

Die staatlichen Kontrollen würden gegenüber heute nicht zunehmen. Die Mindeststandards gibt es heute schon in vielen Bereichen: AmtsärztInnen, ArbeitsinspektorInnen, WirtschaftsprüferInnen, Steuerbeamte und Umweltbehörden prüfen die Einhaltung der Gesetze durch die Unternehmen. Daran würde sich nichts ändern, mit dem Unterschied, dass der Stress der Unternehmen, diese Kontrollen über sich ergehen lassen zu müssen, abnehmen würde, weil diese Kontrollen nicht länger im Widerspruch zu ihrem Hauptziel – dem Gewinnstreben – stehen, sondern nunmehr mit dem

Hauptziel übereinstimmen: Dienst am Gemeinwohl.

Die Gemeinwohl-Bilanz ist ein anreiz politisches Instrument, sie wird nicht vom Staat kontrolliert, sondern von privaten AuditorInnen. Die Unternehmen werden aus eigenem Antrieb danach trachten, die gesetzlichen Standards zu

überbieten, weil sie damit Vorteile erzielen und überleben können. Die Behörden müssen gar nicht »kommen«, um zu kontrollieren, sondern es sind die erfolgreichen Unternehmen, die zur Gemeinwohl-AuditorIn gehen, um sich ihre Mehr-Leistung bestätigen zu lassen. Damit erwerben sie

a) Gemeinwohl-Punkte und Anspruch auf rechtliche Förderungen;

b) gewinnen Sie das Vertrauen der KonsumentInnen; und

c) werden andere Unternehmen mit ihnen kooperieren und bei ihnen zukaufen, weil es Vorteile bringt: Endlich sind die Systemweichen richtig gestellt!

Vielleicht hilft der Vergleich mit der Finanzbilanz: Diese muss von allen größeren Unternehmen nicht nur nach bestimmten gesetzlichen Vorgaben (Handelsgesetzbuch, IFRS) erstellt, sondern auch extern geprüft werden – durch die WirtschaftsprüferIn. Davor gibt es interne Kontrollmechanismen: Controlling, Revision und Compliance. Insgesamt ist die Finanzbürokratie immens: Preisauszeichnung, Rechnungslegung, Buchhaltung, Bilanzierung, Steuererklärung, Wirtschaftsprüfung … Tagein, tagaus sind zahllose Menschen mit der Geldbürokratie beschäftigt und wälzen Zahlen

über Zahlen, ohne Garantie, dass diese Arbeit sinnvoll ist. Die Gemeinwohl-Bilanz dient gezielt der Verbesserung von Beziehungen und ist deshalb grundsätzlich sinnvoll. Sie wird idealerweise von allen Beschäftigten unternehmensintern erstellt und extern geprüft (»auditiert«). Das war’s. Der Staat macht nichts, außer die Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz genauso verbindlich vorzuschreiben wie die der Finanzbilanz. Und er würde später den freien Beruf der Gemeinwohl-AuditorIn genauso regeln wie den der WirtschaftsprüferIn.

Ist die Gemeinwohl-Pflicht nicht Überregulierung und Zwang?

Jedes Gesetz und jede Wirtschaftsform ist Regulierung und Zwang. Die Gesetze der Gemeinwohl-Ökonomie regulieren und zwingen nicht mehr als andere Wirtschaftsformen und insbesondere nicht mehr als die derzeit herrschenden Kapitalismusgesetze. Der Punkt ist, dass uns das gegenwärtige System mitsamt seinen Zwängen dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir sie gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wir werden den Freiheitsgewinn erst bemerken, wenn diese strukturellen Fesseln gelöst werden. Heute werden wir zur blendenden Selbstdarstellung, zum

Besser-sein-als-Andere, zum Einander-Übervorteilen genötigt; wer keine exzellenten Qualifikationen vorzuweisen hat beziehungsweise den Lebenslauf nicht mit Halberfundenem »aufwertet«, hat auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance; wer keinen höheren Finanzgewinn als die Konkurrenz erzielt, muss um sein Unternehmen zittern; wer nichts anzubieten hat auf den globalen Märkten, hat schlechte Karten. Dieser Systemzwang ist inhuman, viele zerbrechen daran. Auch in der Gemeinwohl-Ökonomie gäbe es einen sanften Systemzwang, doch wenn wir statt zu Egoismus und Konkurrenz zu

Mitmenschlichkeit und Solidarität motiviert werden, dann ist die Annahme nicht vermessen, dass sich die große Mehrheit der Menschen unter diesem neuen Leitstern deutlich wohler fühlen wird als in der gegenwärtigen

oktroyierten Ego-Konkurrenz.

Was passiert mit Unternehmen, die nicht mitmachen?

Sie gehen in Konkurs. Wenn Unternehmen an Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Gewinnverlagerung in Steueroasen

und miserablen Arbeitsbedingungen und extremen Lohnunterschieden festhalten, verschlechtert sich ihr Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnis so sehr, dass sie in die höchsten Steuer-, Zoll- und Zinsklassen »aufsteigen« und ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Unter diesem Blickwinkel ist die Gemeinwohl-Ökonomie eine echte Marktwirtschaft.

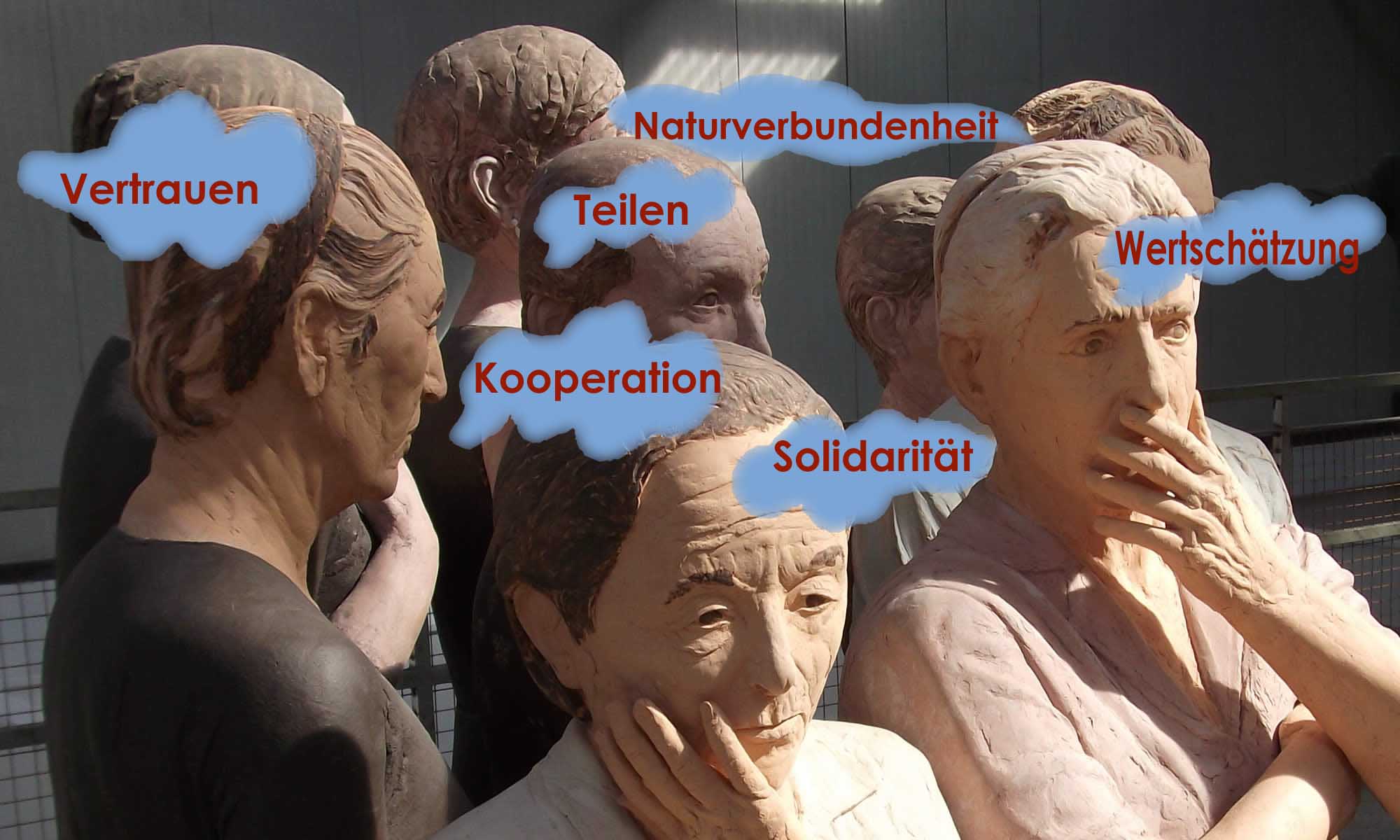

Gibt es denn eine (weltweite) Moral?

Das ist im Grunde gar nicht notwendig, da die Gemeinwohl-Ökonomie in jedem Land von unten demokratisch wachsen oder gar nicht in die Welt kommen soll. Und dennoch: Ja, die hier vertretenen Beziehungswerte sind, da sie menschliche Grundbedürfnisse zum Ausdruck bringen und schützen, weltweit konvergent. Es gibt so etwas wie ein (ungeschriebenes) »Weltethos«. 132 Alle Geistesschulen und Religionen der Welt empfehlen: Helft einander,

kooperiert, seid großzügig und teilt! Tu nichts, was du nicht wünschst, dass man dir tut! Diese »goldene Regel« der Ethik ist universal. Mir ist keine Geistesschule oder Weltreligion bekannt, die uns zur Konkurrenz oder zum Egoismus erziehen wollte. Umso erstaunlicher ist es, dass das westliche Wirtschaftssystem auf Werten aufbaut, die von keiner Religion oder Ethik unterstützt werden. Der wissenschaftlich nicht fundierte Sozialdarwinismus ist die heimliche Weltwirtschaftsreligion !

Hat nicht jeder Mensch andere Werte?

Im manchen Fragen: ja, aber das ist kein Widerspruch zu kollektiven Werten, die in rechtlichen Normen festgeschrieben werden. Jedes Gesetz ist eine kollektive Wertentscheidung, denn die letzten Gründe, warum etwas

erlaubt/verboten oder gefördert/benachteiligt wird, sind immer ethische! Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote dienen der Sicherheit und letztlich dem Schutz des Lebens von Menschen. Der Schutz von

Privateigentum und die tausend darauf gründenden Verbote, Grenzen und Beschränkungen werden letztlich mit der individuellen Freiheit begründet. Wir haben alle Bereiche des Lebens mit Regeln durchzogen. Gesetze leiten und

lenken uns. Und in jedem einzelnen Gesetz drückt sich eine kollektive Wertentscheidung aus, die allen Mitgliedern eines demokratischen Gemeinwesens – den »Normunterworfenen« – diesen Willen aufzwingt. Die meisten Gesetze sind uns vertraut und selbstverständlich, deshalb ist uns oft gar nicht bewusst, dass sie gemeinsame Wertentscheidungen ausdrücken und uns bestrafen und unserer Freiheit berauben, wenn wir sie brechen. Die Kunst der Demokratie besteht darin, die Freiheit in Summe zu maximieren und die Freiheitsbegrenzung für alle so gering wie möglich zu halten. Ich habe argumentiert, dass ich durch die Gemeinwohl-Ökonomie in Summe mehr Freiheit für alle Menschen erwarte, weil

a) alle Menschen am wirtschaftlichen Wohlstand teil- und genug für ein gutes Leben haben,

b) ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen können,

c) Arbeit wieder mehr Freude bereitet und Sinn stiftet,

d) zwischenmenschliche Beziehungen auch in der Wirtschaft gelingen dürfen, und

e) der Selbstwert aller gewahrt bleibt, weil das strukturelle Gegeneinander abflaut und niemand im Verhältnis zu anderen zu mächtig werden kann.

Die Mehrheit der Menschen wünscht sich Regeln, die auf konsensfähigen Grundwerten beruhen: Solidarität, Gerechtigkeit, Demokratie, (gleiche) Freiheit (für alle). Umso absurder ist es, dass wir zugunsten der

nichtkonsensfähigen Werte – Konkurrenz, Gier, Geiz, Egoismus – Gesetze und Zwänge errichtet haben. In der »freien« Marktwirtschaft müssen wir tendenziell egoistisch handeln und gegeneinander agieren, sonst sind wir in der Regel wirtschaftlich nicht erfolgreich und zu Misserfolg bis hin zu Armut und Ausgrenzung verdammt. Der Zwang, nichtmehrheitsfähige Werte leben zu müssen, den manche im Falle der Umsetzung der Gemeinwohl-Ökonomie

befürchten, der knechtet uns gegenwärtig – in der kapitalistischen Marktwirtschaft.

Ist nicht jeder Mensch einzigartig und deshalb

Kapitalismus doch die gerechteste Wirtschaftsform?

Hier liegt ein Missverständnis vor. Die Gemeinwohl-Ökonomie sieht private Unternehmen und individuelle Unternehmensinitiative vor, weil das eine Ausdrucksform von Freiheit ist. Allerdings werden sie in eine andere

Zielsystematik eingebettet, damit ihr Streben die Freiheit aller vermehrt und nicht bedroht. Die »Einzigartigkeit« von Menschen im Kapitalismus ist eine sehr fragwürdige, weil sie sich innerhalb einer fremdbestimmten (heteronomen) Wertstruktur entfaltet: Wer sich besonders hervortut in einem Rennen um Geld, Macht und Erfolg, ist heute »einzigartig«, aber nicht besonders glücklich, weil diese Werte eben vorgegeben sind

(»extrinsische Werte«) und nicht selbstgewählt (»intrinsische Werte«); deshalb fühlen sich nicht einmal die Erfolgreichen im jetzigen System wirklich frei. 133 Auch die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine bestimmte Wertstruktur, in der sich Menschen aber erwiesenermaßen wohler fühlen als im Zielsystem Egoismus und Konkurrenz, und in der zudem durch die relative Entwertung von Geld, Macht und Kontrakurrenz-Erfolg andere Formen der »intrinsischen«

Selbstverwirklichung aufgewertet werden: Menschen können ihrem Leben selbst Sinn geben, ihre individuellen Werte leben und sich in autonom gestalteten Lebensentwürfen entfalten. Diese Einzigartigkeit wird dem vielseitigen Entwicklungspotenzial von Menschen gerechter als die homogene »Individualität« der Kapitalismus-Gewinner.

Ist die Konkurrenz nicht in der Menschennatur angelegt?

Als mögliche Verhaltensoption: ja, als notwendiges Verhalten: nein. Konkurrenz ist eine Möglichkeit, die uns unsere Gene erlauben, aber sie zwingen uns nicht dazu. So wie das gegenseitige Umbringen eine Möglichkeit ist, aber keine Notwendigkeit. Es gibt keinen genetischen Mordzwang. Unsere Gene »verdammen« uns lediglich zur Zielorientierung.

Aber wie wir unsere Ziele erreichen, darüber lassen sie uns frei entscheiden. Entscheidend ist, was wir lernen. Dass sich heute viele Menschen tatsächlich gierig, eigennützig und konkurrenzorientiert verhalten, beweist nur, dass wir im Westen diese Werte von klein auf lernen. Es gab und gibt andere Kulturen, in denen die Kooperation die gängigere Verhaltensform ist – was jedoch ebenso wenig über die Menschennatur aussagt als vielmehr über die

unterschiedlichen Werte und Normen dieser Kulturen.

Daraus folgt: So, wie wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten Konkurrenz und Eigennutz kollektiv kulturell »gelernt« haben, können wir in der Zukunft systematisch Empathie, Kooperation, Solidarität und Großzügigkeit lernen, wenn es uns

a) als ethisch vorbildlich oder vielleicht sogar selbstverständlich in den Elternhäusern und Schulen vorgelebt und vermittelt wird, und wir

b) endlich auch in der Wirtschaft für diese Verhaltensformen belohnt werden. Darum geht es: Wenn wir uns schon die – durchaus sinnvolle – Mühe machen, unser kollektives Verhalten mit Gesetzen

zu steuern, dann sollten wir genau darauf achten, dass uns die Gesetze in die richtige Richtung – menschlicher Tugenden – lenken und nicht unsere Schwächen und Laster belohnen.

Ist nicht Sport der Beweis, dass Wettbewerb Spaß macht?

Das sieht auf den ersten Blick so aus. Doch wenn man genauer hinschaut, differenziert sich das Bild: Sport macht umso mehr Spaß, je mehr er als Spiel organisiert wird, und umso weniger, je mehr er zum Wettbewerb wird. Im Spiel geht es um die Prozess orientierung, die Spielenden können ganz im Spiel(en) aufgehen und sich vergessen, sie kommen in den Genuss des »Flow«-Erlebnisses. Im Wettbewerb zählt hingegen die Ziel orientierung, und aus Entspannung wird Druck und Stress. Je mehr es um das Gewinnen und nicht um das Spielen geht, desto stärker kommt statt Spaß Angst auf. Das dürfte auch der Grund sein, warum in den USA achtzig bis neunzig Prozent der Fünfzehnjährigen die Sportvereine verlassen. 134 Kein Wunder: Wenn der Sieger »takes it all« und die Verlierer als »Loser« geschmäht werden, macht es für die meisten keinen Spaß, sich diesem Stress und der Geringschätzung auszusetzen. Ich selbst bin vom Leistungssport zum Tanz gewechselt, weil die Wettkämpfe zu sehr von Ehrgeiz und negativen Gefühlen begleitet

waren: Es ging zu sehr um das Ziel und gar nicht mehr um den Sport, den ich – als Tätigkeit – liebe. Im Tanz funktioniert Wettbewerb gar nicht: Versuchen Sie einmal, gegen Ihre PartnerIn zu tanzen. . .

Wäre es anstelle der »Anreize« nicht besser, die GemeinwohlÖkonomie

würde auf intrinsischer Motivation beruhen?

Zweifelsohne. Doch das kann nur ein längerfristiges Ziel sein. Denn erstens sind heute noch zu wenige Menschen vornehmlich intrinsisch motiviert; sie haben gelernt, externen Zielen und Anreizen zu folgen. Und der damit

zusammenhängende, wichtigere zweite Grund: Würden wir es heute den Unternehmen freistellen, wie sie sich verhalten, würden sich zwar einige für Gemeinwohlorientierung entscheiden, andere aber nicht, weil viele von uns

asoziale Werte wie Egoismus und Konkurrenzverhalten verinnerlicht haben und diese leben würden. Und diese anderen würden sich durchsetzen, weil in der gegenwärtigen Systemdynamik das Unternehmen mit dem höchsten

Finanzgewinn den Wettbewerb gewinnt! Das heißt, es müsste der gegenwärtig gültige rechtliche Ordnungsrahmen für die Wirtschaft mit abgeschafft werden!

Ist dafür die Zeit schon reif? »Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich«, sagte schon Aristoteles. Das bleibt die unverändert gültige Vision! Doch solange wir als Menschheit noch nicht so weit sind,

braucht es verbindliche Regeln. Die Gemeinwohl-Ökonomie setzt auf drei Wege: Bewusstseinsbildung, marktkonforme Anreize und verbindliche Gesetze. Alle Wege gemeinsam führen zum Ziel.

Die MitarbeiterInnen wollen doch

gar keine Verantwortung übernehmen!

Sollten das nicht die MitarbeiterInnen selber entscheiden? Vielleicht wollen tatsächlich nicht alle, aber ein Teil von ihnen? Es ist ein Unterschied, ob sie keine Verantwortung übernehmen dürfen oder ob man ihnen die Entscheidung selbst überlässt. Der Umstand, dass derzeit ein Teil der Menschen keine Verantwortung übernehmen möchte, ist kein Beweis der Menschennatur, sondern eine historische Momentaufnahme und Symptom einer »dualen Kultur«: Die einen tragen Verantwortung, übernehmen Risiko und schaffen Arbeitsplätze; die anderen »nehmen« diese Arbeitsplätze,

tragen keine Verantwortung und kein Risiko. Auch wenn das in vielen Fällen gar nicht mehr zutrifft – Spitzenmanager, die vielleicht seit zwei Jahren im Unternehmen sind, tragen kaum Risiko und Verantwortung; ArbeitnehmerInnen, die das Unternehmen mit aufgebaut haben, tragen hingegen das Risiko, nicht nur ihren Lebensunterhalt zu verlieren, was allein schon individuell viel schwerer wiegen kann als der Verlust des eingesetzten Kapitals einer AktionärIn, sondern auch noch einen zentralen Wirk- und Lebensort, der seit zwanzig oder dreißig Jahren ihre Identität geprägt hat. In der Gemeinwohl-Ökonomie wirken die Weichen in die Richtung, dass alle Beschäftigten eines Unternehmens a) die Verantwortung teilen, b) die Entscheidungen demokratisch treffen, c) das Risiko gemeinsam tragen und d) die Früchte der gemeinsamen Anstrengung gerecht aufteilen. Dazu werden kleine Unternehmen mit weniger als zum Beispiel 250 Beschäftigten nicht gezwungen, aber belohnt, wenn sie es tun. Nach empirischen Forschungen erbringen Gruppen, welche die Früchte des Erfolgs unter allen Beteiligten gleich aufteilen, die höchsten Leistungen, weil die gleiche Wertschätzung aller die Menschen am stärksten motiviert. 135 Es ist daher zu erwarten, dass die Wirtschaft effizienter und produktiver wird als heute! In letzter Konsequenz führen diese Weichenstellungen dazu, dass die Rollen von »ArbeitgeberInnen« und »ArbeitnehmerInnen« verschwimmen und sich auflösen. Der dem Kapitalismus innewohnende Interessengegensatz zwischen Kapital und Arbeit wäre überwunden, der innergesellschaftliche Graben zwischen »Kapital« und »Arbeit« geschlossen.

Existieren nicht schon heute Kooperation und Konkurrenz nebeneinander ? Kommt es nicht auf ein ausgewogenes Verhältnis an ?

Wie bereits erwähnt, beruht die gesamte Evolution auf dem Prinzip der Kooperation, und die kapitalistische Wirtschaftsform beruht ebenfalls auf kooperativen Strukturen: Familie, Eltern, Freunde und Frauen. Frauen verrichten siebzig Prozent der globalen Arbeit, ohne die Manager und Milliardäre nicht großgezogen, geliebt, gepflegt, animiert, inspiriert und wertgeschätzt würden. Das sind fundamentale Kooperationen, die durch darüber errichtete ökonomische Konkurrenzstrukturen belastet werden, von denen behauptet wird, dass sie der Menschennatur entsprächen und nicht

abgeschafft werden dürften. In der Marktwirtschaft selbst wird sehr viel Kooperation, Teambildung und Mannschaftsgeist praktiziert, doch dienen diese Strategien dem höheren Ziel der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, der Kartellbildung und des Machterhalts – gegen Dritte. Die Kooperation ist ein Mittel zum höheren Zweck der Kontrakurrenz und

Kontraoperation – genau das falsche Verhältnis.

Sind rechtliche Vorteile für die Gemeinwohlorientiertesten und die Aufhebung des Wettbewerbs nicht ein Widerspruch?

Auf den ersten Blick: ja. Doch die Gemeinwohl-Ökonomie schürt nicht die gewohnte Win-lose-Kontrakurrenz: Die Erfolgreichsten sind ja nicht zuletzt deshalb erfolgreich, weil sie den anderen Unternehmen helfen – durch den Verzicht auf aggressive Werbung, die Weitergabe von Wissen, das Überlassen von Arbeitskräften und Aufträgen oder durch direkte finanzielle Hilfe. Eine gute Gemeinwohl-Bilanz geht nicht zulasten der Mitunternehmen, sondern zu deren Nutzen. Es gibt somit keine »Sieger« und »Verlierer« in dieser strukturellen Kooperation: Es handelt sich um eine Win-win-Anordnung, diese ist das Ziel. Gäbe es keine positiven Anreize für gemeinwohlförderliches Verhalten, was würde dann die Unternehmen dazu bringen, sich in die gesellschaftlich gewünschte Richtung zu entwickeln? Es bliebe nur die intrinsische Motivation, auf die allein sich zu verlassen die Zeit noch nicht reif ist. Oder aber die gesetzlichen Mindeststandards müssten extrem hoch und für alle verbindlich sein: massive ordnungspolitische Intervention. Das würde das verständliche Bedürfnis eines langsamen und gemeinsamen Umlernens und »Verwandelns« übergehen.

Würde die Belohnung von Kooperation nicht

zu Monopolen zulasten der KonsumentInnen führen?

Eine naheliegende Befürchtung innerhalb der gegenwärtigen kapitalistischen Systemlogik, in der die Unternehmen den Wettbewerb am liebsten ganz ausschalten würden, um die KundInnen so richtig melken zu können: Kartelle und Absprachen sind ein Mittel zur Erhöhung des Profits. Doch in der Gemeinwohl-Ökonomie geht es nicht primär um Profit, und seinen gemeinwohlschädigenden Verwendungen werden Grenzen gesetzt, ebenso der Ungleichheit. Deshalb ergibt die Bildung eines Kartells als strategisches Mittel keinen Sinn! Kooperation ist nunmehr nur noch zur Verbesserung der Gemeinwohl-Bilanz sinnvoll – und davon haben alle etwas!

Wie steht die Gemeinwohl-Ökonomie zum

bedingungslosen Grundeinkommen (BGE)?

Diese Frage ist eine der am häufigsten gestellten, deshalb folgt hier eine sehr genaue Antwort. Zunächst das Wesentlichste: Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein entwicklungsoffener und demokratischer Prozess, in den alle Ideen und Vorschläge gleichberechtigt eingespeist werden können, um die übergeordneten Ziele und Werte, wie zum Beispiel soziale Sicherheit, Menschenwürde und Freiheit, zu verwirklichen. Wenn der abstimmende Souverän das BGE für die geeignetste Maßnahme hält, um die Ziele der Wirtschaftspolitik zu erreichen, wird es kommen. Inhaltlich gibt es in der

Bewegung bisher eine Reihe von Überlegungen zum Vorschlag des BGE:

1.

Innerhalb des gegenwärtigen Wirtschaftssystems ist ein unbefristetes bedingungsloses Grundeinkommen zu befürworten, weil viele Menschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, deren Würde nur durch ein

BGE gewahrt werden kann.

2.

In der Gemeinwohl-Ökonomie dreht sich die Systemdynamik um: vom Vorrang des Nehmens auf den Vorrang des Gebens. Das bewirkt, dass in der »Mitte«, auf dem Markt, nicht Konkurrenz und Knappheit entstehen, sondern

Kooperation und Fülle: Es wird für alle genug da sein.

a. Alle, die beitragen wollen durch sinnvolle Arbeit, werden diese Gelegenheit erhalten. Wer nichts oder nicht gleich viel beitragen kann, erhält ein Solidaritätseinkommen.

b. Für den Fall, dass Arbeitslosigkeit auftreten sollte, wird sie dadurch minimiert, dass Unternehmen dafür belohnt werden, mehr Menschen anzustellen. Alle Unternehmen werden an der Lösung volkswirtschaftlicher Probleme beteiligt.

3.

In der Gemeinwohl-Ökonomie wird die Regelarbeitszeit auf das Maß gesenkt, das sich die Mehrheit der Menschen wünscht: ungefähr zwanzig bis 33 Wochenstunden. Dadurch bleibt mehr Zeit für die anderen drei großen

Arbeitsbereiche, die uns Menschen rund machen: Beziehungsarbeit, Eigenarbeit und Gemeinwesenarbeit (nach Frigga Haug 136 ).

a. Allein durch den Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeit

je Erwerbstätige würde in Österreich die Arbeitslosigkeit um zwei Drittel sinken – von rund 300.000 auf 100.000 Arbeitsuchende.

4.

Darüber hinaus gibt es das Freijahr: Jedes zehnte Berufsjahr können sich Menschen freinehmen und anderen Lebensschwerpunkten nachgehen: ein befristetes bedingungsloses Grundeinkommen. Im Unterschied zum BGE

entfallen beim Freijahr die beiden Hauptkritikpunkte am BGE (unabhängig von deren inhaltlicher Richtigkeit): die Unfinanzierbarkeit und das Neidargument.

a. Wenn jedes zehnte Jahr erwerbsarbeitsfrei ist, wird der Arbeitsmarkt um zehn Prozent entlastet – die gegenwärtige registrierte Arbeitslosigkeit in der EU. Die Arbeitslosengelder könnten für die Finanzierung des Freijahres umgeschichtet werden, die Mehrkosten wären gering.

b. In der Diskussion pro und contra BGE gehen viele Menschen

davon aus, dass eine große Mehrheit von Netto-Zahlenden eine Minderheit von Netto-Empfangenden erhalten würde. Unabhängig davon, ob diese Befürchtung berechtigt ist: Sie erübrigt sich beim Freijahr, weil es allen unterschiedslos zugutekommt. Das Freijahr umschifft die beiden großen

Widerstände gegen das BGE. Mit den im Freijahr gesammelten Erfahrungen lassen sich vielleicht neue Erkenntnisse – und Mehrheiten – gewinnen.

Ist das noch eine Marktwirtschaft?

Wenn man die Gemeinwohl-Ökonomie in eine der vier gängigen Kategorien von Wirtschaftssystemen –

1. Subsistenzwirtschaft,

2. Geschenkökonomie,

3. Marktwirtschaft und

4. Planwirtschaft –

einordnen möchte, handelt es sich wohl am ehesten um eine Form der Marktwirtschaft, allerdings keine kapitalistische wie die jetzige, sondern eine »kooperative Marktwirtschaft«: Zwar gibt es private Unternehmen und »freie« Märkte, auf denen sich Preise bilden, und Geld existiert, um den Tausch zu vermitteln: Marktwirtschaft. Doch »Markt« ist nirgendwo naturgesetzlich definiert:

Er ist ein Ort der Begegnung zwischen Menschen, auf dem sie wirtschaftliche Beziehungen pflegen. Wie sie

sich begegnen und nach welchen ethischen und rechtlichen Regeln sie diese Beziehungen gestalten, ist genauso frei wie der menschliche Geist und somit der demokratischen Kreativität und Selbstbestimmung überlassen. Die GemeinwohlÖkonomie stellt einige der Fundamente des gegenwärtigen Verständnisses von Marktwirtschaft auf den Kopf. Oder besser: vom Kopf auf die Füße. Ziel ist nicht Eigennutz-Maximierung, sondern Gemeinwohl- Maximierung, der Vorrang des Gegeneinanders weicht dem Vorrang des Miteinanders.

Zweitens ist die Gemeinwohl-Ökonomie durchsetzt von öffentlichen und Gemeinschaftsgütern (Allmenden oder »Commons«) wie Energie-versorgungsunternehmen, Schulen, Bahn, Post oder Banken, aber auch Saatgut-, Software oder Reparaturunternehmen. Diese folgen nicht der Marktlogik, sie sind öffentliche Güter, werden aber nicht vom Staat geführt, sondern direkt von der Bevölkerung. Deshalb nenne ich sie »demokratische Allmenden«.

Drittens wird Subsistenz gefördert – durch die langfristige Reduktion der Regelarbeitszeit in Richtung zwanzig bis 33 Wochenstunden, durch die relative Aufwertung anderer Lebensschwerpunkte und Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel Gärtnern oder Handwerk, und durch ein »Freijahr« je zehn Erwerbsjahre. Die Gemeinwohl-Ökonomie ist deswegen keine Subsistenzökonomie, aber Subsistenzelemente ergänzen das Marktgeschehen.

Ebenso wird das allgemeine Schenken gefördert. Zum einen durch Wertebildung: Großzügigkeit und Teilen werden gesellschaftliche Leitwerte; wenn mehr Menschen selbst produzieren und essenzielle Güter herstellen, werden sie sich damit auch gegenseitig beschenken. Zum anderen durch marktkonforme Anreize für Unternehmen: Wenn diese sich großzügig verhalten und der Gemeinschaft oder Mitunternehmen Ressourcen aller Art – von Technologie über Arbeitskraft bis Geld – schenken, werden sie dafür belohnt.

Und selbst planerische Elemente fließen in die Gemeinwohl-Ökonomie ein: Unternehmen können gemeinsam Angebots- und Nachfrageschwankungen solidarisch bewältigen; der Markt wird etwas abgepuffert durch die

gemeinsam abgestimmte Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Diese Form der Marktsteuerung ist allerdings dezentral und partizipativ und wird von privaten Unternehmen selbst vorgenommen (und nicht vom Staat). Wer sich daran beteiligt, wird belohnt. (Es gibt keinen Zwang, aber Anreize.) Das verringert die charakteristische Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Marktwirtschaft.

Eine »echte« Planwirtschaft, die ohne Geld und Produktpreise auskommt, weil sie streng dem Prinzip der Bedürfnisorientierung folgt, könnte ebenfalls dezentral, partizipativ und demokratisch organisiert werden, umso leichter im Internet-Zeitalter. Doch zu dieser Premiere ist es noch nicht gekommen. Zu sehr wird »Planwirtschaft« noch mit zentraler Steuerung kurzgeschlossen und mit Diktatur. Doch jede MarxistIn ist zu Recht gekränkt, wenn das, was in der ehemaligen UdSSR praktiziert wurde, mit den Idealen von Karl Marx verwechselt wird: Demokratie, Mitbestimmung und Menschenwürde. Wer Interesse hat, feiner ausgearbeitete Modelle dezentraler und demokratischer

Planwirtschaften kennenzulernen, sei beispielhaft auf die »Parecon« von Michael Albert oder die »Bedürfnisorientierte Versorgungswirtschaft« von Albert Fresin verwiesen. 137 Kurz, das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie speist sich aus mehreren Modellen und allen bekannten ökonomischen Systemtypen. Es sind ja weder alle nur schlecht, und keines ist nur gut. Also die Vorzüge kombinieren und kreativ weiterentwickeln.

Ist eine Gemeinwohl-Ökonomie global wettbewerbsfähig?

Gemessen an ihren (nichtmonetären) Erfolgsindikatoren: ja, gemessen an den gegenwärtigen (monetären) Erfolgsindikatoren: nein. Freihandel wäre eine Bedrohung einer »einzelnen« Gemeinwohl-Ökonomie. Doch offene Grenzen für Waren und Dienstleistungen – »Freihandel« – sind kein Selbstzweck. Im Gegenteil: Freihandel bedroht, auch jetzt schon, unsere liberalen Verfassungswerte und die darauf aufbauenden demokratischen Errungenschaften:

Menschenrechte,

Arbeitsrecht,

soziale Sicherheit,

Gesundheitsvorsorge,

Umweltschutz,

Steuergerechtigkeit.

Denn wenn die in einem Land erzeugten Produkte, die bestimmte arbeitsrechtliche, soziale, ökologische und Steuerstandards erfüllen, in freie Konkurrenz mit Produkten treten, die unter Verletzung aller dieser Standards erzeugt wurden, untergraben wir damit unsere Verfassungswerte und unsere demokratischen Errungenschaften. Freihandel ist Gesetzes und Verfassungsbruch, wenn die miteinander Handelnden nicht die gleichen Voraussetzungen mitbringen und sich nicht

auf einen gemeinsamen Rahmen für den Markt einigen. Genau das schlägt die Gemeinwohl-Ökonomie vor: freier Handel zwischen Gleichen – Ländern mit gleichen Standards – und Schutz vor Dumping aus Ländern mit geringeren

Standards. Zum Schutz der demokratischen Errungenschaften und Verfassungswerte. Konkret könnten Unternehmen mit guten Gemeinwohl-Bilanzen zum Beispiel Produkte aus fairem Handel zollfrei handeln; hingegen steigt der Zoll, je schlechter die Gemeinwohl-Bilanz wird. Die EU ist der größte und mächtigste Wirtschaftsraum der Welt. Sie könnte problemlos auf solche – alternativen – globalen Regeln für den Handel drängen. Es war ja auch die EU, die, in vereinten Anstrengungen mit den USA, den gegenwärtigen menschenrechtswidrigen, entwicklungsfeindlichen und nicht nachhaltigen Freihandel durchgesetzt hat. Sie könnte genauso gut andere Regeln einfordern. Und selbst wenn nicht alle Länder mitgehen, könnte die EU mit einer Staatengruppe von Gemeinwohl-Willigen beginnen: mit einer Gemeinwohl-Zone. Diese wäre eine Fair-Trade-Zone, die sich auf gemeinsame soziale, ökologische und steuerrechtliche Regeln einigt – von den beiden UN-Menschenrechtspakten über diverse Umwelt- und Klimaschutzabkommen bis hin zu Maßnahmen zur Förderung kultureller Vielfalt und Vermeidung von Steuerflucht. Und sich vor Ländern, in denen diese Regulierungen nicht gelten, schützt. Das ist ein völlig legitimer Schutz: Es ist Verfassungsschutz!

Wird es in der Gemeinwohl-Ökonomie Wachstum geben?

Wie schon erwähnt, ist Wirtschaftswachstum in der Gemeinwohl-Ökonomie kein Ziel an sich; und da der Erfolg eines Unternehmens nicht mehr im Finanzgewinn gemessen wird, ist das Wachstum monetärer Werte auch kein

nötiges/sinnvolles Mittel zur Erreichung dieses Ziels mehr. Geld ist nur noch ein Mittel zur Steigerung des Gemeinwohls, und wenn weniger davon nötig ist, um mehr Gemeinwohl zu erreichen, ist das nicht das geringste Problem. Folglich wird es – hoffentlich – ein dauerhaftes Wachstum an Gemeinwohl – Gesundheit, Bildung, Mitbestimmung, Umwelt- und Beziehungsqualität, Sicherheit, Stabilität, Friede – geben, aber nicht notwendigerweise

eines an Geld, und mit Sicherheit keines an Naturverbrauch und materiellen Ressourcen, weil ihr effizienter Gebrauch und ihre Bewahrung Teil des neuen Ziels geworden sind. Das Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnis ist umso besser:

– je weniger sinnlose Produkte ein Unternehmen erzeugt;

– je geringer der Ressourceneinsatz ist, der in der gesamten Wertschöpfungskette benötigt wird;

– je geringer die Umweltbelastung durch die Abfallprodukte ist;

– je vollständiger die verwendeten Ressourcen im Kreislauf geführt werden.

So entsteht eine Lenkungswirkung in Richtung Ressourceneffizienz, Recycling, Re-Use, Nullemission und Nullabfall: »cradle to cradle«. Diese Schraube wird so lange fester gezogen – die Mindeststandards, Gemeinwohl-

Punkte und rechtlichen Anreize erhöht –, bis der volkswirtschaftliche Ressourcenverbrauch/Schadstoffausstoß absolut zurückgeht und sich auf global nachhaltigem Niveau einpendelt oder darunter sinkt. Allerdings ersetzt die Gemeinwohl-Bilanz nicht alle anderen umweltpolitischen Instrumente, sondern verstärkt diese. Nötig sind zusätzlich:

– ein globales politisches Ressourcenmanagement, das die Extraktion von Rohstoffen begrenzt und ihre Verteilung nach Gerechtigkeits- und Nachhaltigkeitskriterien organisiert;

– eine radikale Ökologisierung des Steuersystems;

– falls nötig und die anderen Maßnahmen nicht ausreichen, die Messung des individuellen ökologischen Fußabdrucks mit der Zuteilung eines globalen Pro-Kopf-Ressourcenbudgets. 138 Das ist ein streng liberaler Zugang: gleiche

(ökologische Verbrauchs-) Rechte für alle. Hier empfiehlt sich die Ausweitung des kategorischen Imperativs um die ökologische Dimension: Wir sollten einen Lebensstil wählen, der von allen Menschen auf der Erde gewählt

werden könnte, ohne dass dadurch die Lebenschancen anderer Menschen oder zukünftiger Generationen beschnitten werden. Wolfgang Pekny und Niko Paech leisten hierzu im deutschen Sprachraum wichtige Pionierarbeit. 139

Alle wissenschaftlichen Forschungen zu dieser Frage ergeben, dass ein Weniger an Ressourcenverbrauch und materiellem Konsum keine Verminderung an Lebensqualität und -komfort bedeuten muss, sondern eher im Gegenteil:

Wenn die Flüsse, Seen, Wälder und Felder wieder Erholungswert bieten; wenn die Wohnungen und Häuser infolge guter Dämmung, natürlicher Materialien und intelligenter Bauweise kein Öl und Gas benötigen (und die reichen

Länder keine Ressourcenkriege führen); wenn die Möbel nach Naturholz duften und Augen wie bloßen Füßen schmeicheln; wenn die Lebensmittel nähren und mit Energie erfüllen; wenn alle wichtigen Tagesziele zu Fuß oder mit komfortablem öffentlichen Verkehr erreichbar sind; wenn das Arbeitsklima stressfrei, entspannt und wertschätzend ist; wenn die Armut und das Betteln von den Straßen und öffentlichen Plätzen verschwindet, weil alle im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben mit gleichen Chancen und Rechten integriert sind; und wenn alle wissen,

dass ihr Lebensstil Menschen in anderen Ländern der Erde und zukünftigen Generationen keine Existenz- und Entwicklungschancen raubt, dann lebt es sich schlicht und ergreifend besser!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aus : „Gemeinwohlökonomie“